Idealisme Setengah Hati

“Jika anda berasumsi bahwa tidak ada harapan, anda menjamin bahwa tidak akan ada harapan. Jika anda berasumsi bahwa ada naluri kebebasan, bahwa ada peluang untuk mengubah sesuatu, maka ada kemungkinan anda dapat berkontribusi untuk membuat dunia yang lebih baik.” (Noam Chomsky)

Kekuatan terbesar dalam mempertahankan sikap memang harus dilatih. Tidak mudah pastinya. Kehidupan mlarat yang terus mengancam sepertinya menjadi satu batu sandungan yang kerap kali dialami banyak orang dalam mempertahankan sikapnya.

Perut lapar, biaya ngopi, hingga persoalan tetek-bengek fashion menjadi sebab melacur dan menggadaikan sikap pada politisi dan bajingan-bajingan partai. Dengan dalih “dibayar atas keringat sendiri” menjadi semacam pembenaran yang sering dilontarkan. Padahal mentalitas begitu membuktikan bahwa sebenarnya ia tak bisa apa-apa.

Idealisme yang dielu-elukan dalam dunia mahasiswa terkadang hanya sekedar hangat-hangat tai ayam. Tak pernah berusaha untuk dihayati, sekalipun telah memakan beratus-ratus buku. Paling mentok idealisme itu selesai bersamaan dengan foto bertoga. Seolah-olah idealisme hanya pantas diemban oleh mahasiswa.

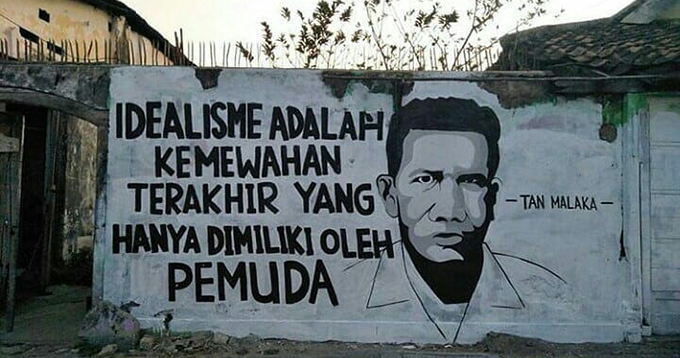

Jika Tan Malaka menganggap idealisme adalah kemewahan yang dimiliki anak muda, maka sudah sepatutnya keistimewaan itu dipertahankan hingga akhir hayat. Kita mesti belajar bagaimana Pramoedya Ananta Toer, Mahbub Djunaidi dalam mempertahankan sikap dan prinsipnya.

Mahbub Djunaidi, mengajari kita idealisme harus dipertahankan. Kritik-kritik tajam yang ia lancarkan pada rezim melalui tulisannya mengantarkan sosok Abo keluar-masuk bui. Bahkan menolak gula-gula pemerintah yang berbuntut pada tubuhnya rusak oleh obat-obatan dokter di penjara.

Kehidupan Pramoedya Ananta Toer pun tak jauh beda. Berkalang kemiskinan dan penderitaan yang dihadapi pengarang Tetralogi Buru itu tak membuat dirinya menggadaikan prinsip. Bahkan, “Kau ada nasi tidak? Aku sudah beberapa hari tidak makan!” bisik Pram kepada Ajip Rosidi dengan suara yang sangat dalam.

Selorohan bahwa hidup ini realistis menjadi apologi yang sering sekali kita dengar. “Kamu belum tahu saja ketika susu anak habis”. Itu kalimat yang akrab di telinga kita ketika senior-senior kampus bercerita kehidupan pasca matinya idealisme. Sikap tersebut menandakan bahwa ada yang keliru dalam memaknai idealisme.

Kekeliruan itu sepertinya terlihat jelas ketika hiruk-pikuk kehidupan mahasiswa hanya berkutat pada sektor-sektor politik. Padahal semestinya, kehidupan ini penting untuk kita bicarakan dari berbagai lini. Lebih dari itu gerakan-gerakan ekonomi kolektif mestinya menjadi hal yang tak kalah penting untuk diperbincangkan.

Kita mesti lihat bahwa sebenarnya, ideologimu, agamamu, politikmu, semua ditentukan oleh cara mencari makan. Bicara sosialisme tetapi cari makan dengan kapitalisme. Bicara punya Tuhan tetapi melakukan korupsi. Bicara idealisme tetapi cari makan menjilat kekuasaan.

Akhirnya, ketika sektor ekonomi kolektif tidak berusaha untuk dipikirkan maka wajar tidak ada pilihan selain menghamba pada kekuasaan. Bukan berarti hal itu dibenarkan. Tidak. Sampai kapanpun, siapapun yang menjilat ludah sendiri merupakan pecundang yang enggan untuk bertarung–begitupun alfaqir.

Berangkat dari problem tersebut, kita mestinya belajar bahwa kehidupan mahasiswa mesti diiringi oleh keberadaan usaha-usaha kolektif. Setidaknya, biaya ngopi seharga 6000 tidak perlu dibayari oleh proyek-proyek politisi. Ya, income pada kantong gerakan sama pentingnya dengan bergerak itu sendiri. Imajinasi tersebut merupakan salah satu ikhtiar dalam merawat idealisme dan militansi.

Tak mudah memang membangun sebuah usaha. Akan tetapi, hal itu bukan mustahil. Imajinasi usaha yang mesti kita pikirkan tak perlu muluk-muluk. Memanfaatkan potensi yang ada di sekitar menjadi langkah penting untuk digarap. Saya kira, kawan-kawan mahasiswa hari ini sudah pasti ngelotok bagaimana melakukan pembacaan dan pemetaan. Tinggal diimplementasikan saja, kira-kira potensi apa yang bisa untuk diolah. Sesederhana berjualan gorengan.

Hanya saja, perlu kita akui, kita memang masih terjebak pada ego. Kita seringkali malu untuk melakukan hal-hal kecil. Kita kadung terbiasa dididik untuk selalu berpikiran besar yang akhirnya menjadikan kita melayang dan lupa membumi. Tanpa kita sadari, hal-hal kecil itu yang sebenarnya mengajari kita banyak hal dan seringkali membuat kita lupa dengan hal-hal yang sangat sederhana. Salah satunya soal nafas panjang idealisme.

Perkara modal bukan kesulitan yang pantas dan tepat untuk dijadikan alasan. Kekuatan perkawanan telah terbentuk dari cangkir-cangkir kopi yang saban malam kita celotehi tentang keadilan. Lebih-lebih alasan takut gagal, sungguh kebohongan luar biasa. Maka hal pertama yang bisa dikerjakan adalah, jawaban nyata dari pertanyaan kapan usaha kolektif itu akan dijalankan?

Bila kapitalisme memiliki anak kesayangan berupa korporasi-korporasi, lantas apa yang dimiliki oleh proyek ekonomi politik gerakan? Rosa Luxemburg dalam Revolusi atau Reformasi, menilai koperasi bukanlah alat transformasi sosial yang unggul karena tak lagi merupakan serangan-serangan terhadap basis-basis utama dari ekonomi kapitalis.

Kritik Rosa ada benarnya, tapi gerakan ekonomi yang terbentuk sebatas menciptakan ruang untuk bertahan hidup. Mentalitas bekerja dengan riang gembira untuk mempertahankan hidup dan terus belajar, mesti terus ditanam dalam-dalam.

Menjaga idealisme bukanlah mimpi di siang bolong. Bukan sekedar teriakan-teriakan lantang yang saban forum digelegarkan. Bukan. Idelisme itu nilai dan semangat yang nyata. Ia bukan hal abstrak yang sekedar indah dalam imajinasi. Lebih dari itu. Idealisme adalah sebuah mantra yang harus terus dirawat.

Lebih jauh, gerakan ekonomi kolektif itu setidaknya harapan kita bersama untuk saling menjaga. Sebelum waktu, pikiran, tenaga, dan kemanusiaan mereka direnggut oleh pabrik yang menindas, atau kebutuhan yang semakin mencekik. Upaya itu pun menjadi salah satu ikhtiar untuk terus bersua temu. Banyak kawan kita yang kini jauh disebabkan oleh kerja lembur, atau sudah menikah.

Menyelamatkan kawan-kawan menjadi salah satu ikhtiar dalam merawat nilai-nilai yang pernah digenggam, diyakini, dan dijalankan bersama. Jangan sampai kawan diskusi, aksi, dan ngopimu ketika mlarat justru diselamatkan oleh kekuasaan.

Kini sudah waktunya untuk tidak mengensampingkan perjuangan ekonomi di banding perjuangan politik. Kita mesti sudahi cerita-cerita tak berdaya setelah menikah. Jalan terjal kehidupan memang memuakkan. Tetapi kita tidak boleh kalah. Saling merangkul dan mengingatkan satu sama lain menjadi modal utama untuk bertahan.

Syahdan, sebenarnya perubahan itu bisa diwujudkan, hanya saja kita yang malas.

Rctiplus.com

Rctiplus.com pewartanusantara.com

pewartanusantara.com Jobnas.com

Jobnas.com Serikatnews.com

Serikatnews.com Langgar.co

Langgar.co Beritautama.co

Beritautama.co